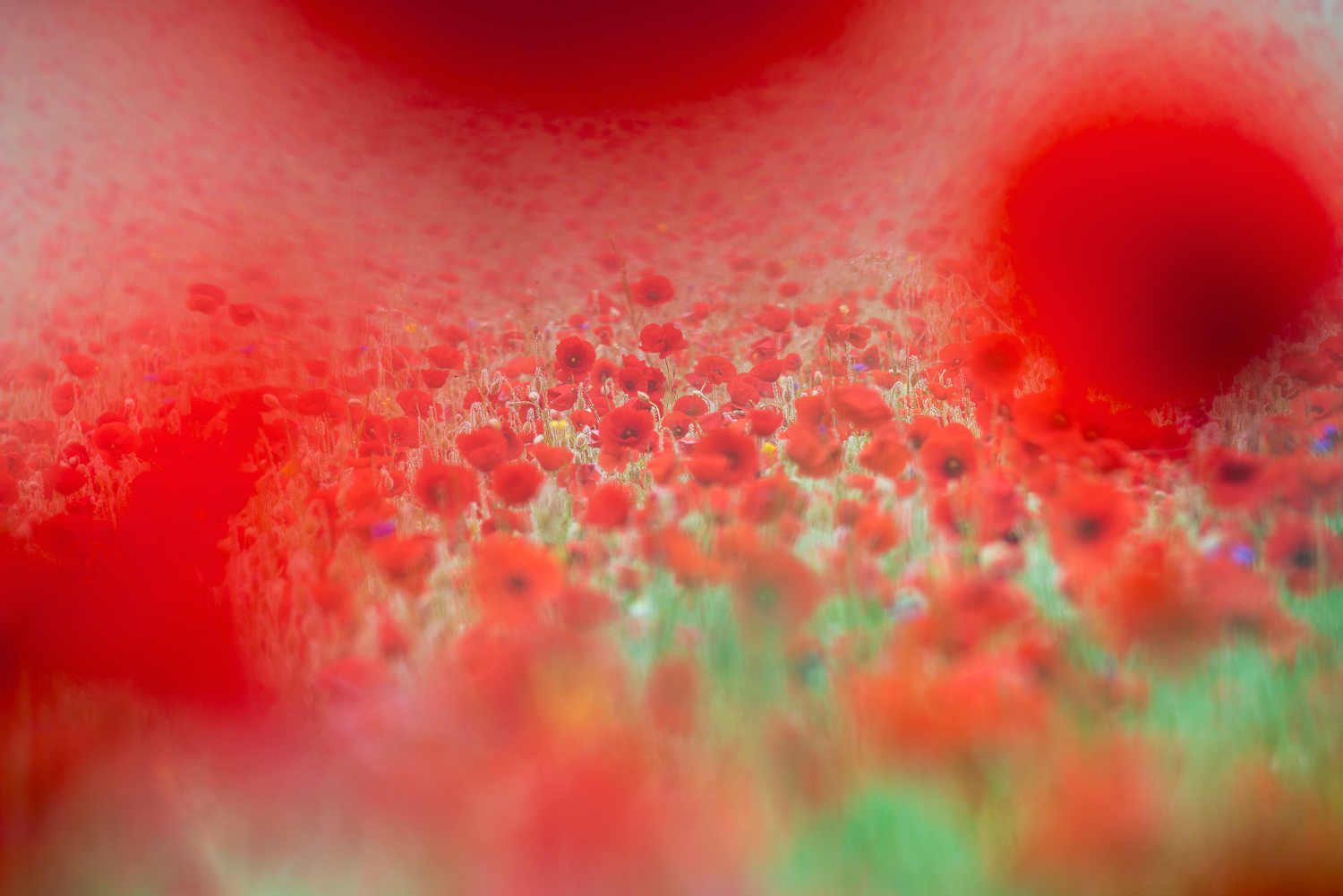

A Castelluccio ho avuto un oggettivo bisogno di scendere dall’auto, allontanarmi dalle frotte di trepidanti turisti muniti di reflex ed incamminarmi dentro a quel colore per capire quale fosse l’istinto che spesso negli anni passati mi ha portato in questi luoghi durante la fioritura estiva, prima come turista e poi come paesaggista. Non potevo rappresentare quella dirompente ed incontenibile vivacità dei colori semplicemente raccontando, non potevo cercare delle fotografie che si rivelassero completamente, non potevo realizzare immagini che si proponessero come un’indagine finita e che veicolassero contenuti chiari e leggibili propri di una fotografia prettamente didascalica. Non avevo assolutamente l’esigenza di raccontare – per l’ennesima volta – un’altra versione dei fatti riguardanti la fioritura del Piano Grande.

Preso dal ritmo vorticoso della quotidianità difficilmente mi sovvengono ricordi della mia infanzia, qui invece mi sono sorpreso a pensare a placide giornate trascorse sotto l’ombra della grande quercia del nostro giardino… il forte odore delle margherite spontanee mi ha teletrasportato nella dimensione dei ricordi che ti “strizzano” lo stomaco: ho rivissuto quelle domeniche mattina in cui noi maschi di casa tagliavamo l’erba e ci occupavamo del prato. L’odore acre ma anche dolce dell’erba appena tagliata è l’unico in grado di riportarmi nella via di campagna dove sono cresciuto, è in grado di farmi assaporare quel clima di pace, amore e collaborazione domestica che contraddistingueva le domeniche di primavera quando, tutti uniti sotto lo stesso tetto, si pensava alla manutenzione del giardino. Ora, a fronte di tutto questo, come potevo fotografare senza “sentire”? Volevo realizzare immagini non finite, immagini che avessero un qualcosa di indefinito (e perché no anche di sfocato) affinché potessero essere in qualche modo completate da chi l’avrebbe poi osservate. Mi piacerebbe intendere queste pochissime immagini come l’inizio di un piccolo percorso, il resto del “viaggio” è lasciato all’osservatore che è libero di scegliere il tipo di suggestione / emozione / ricordo che il colore “smuove” dentro di lui, voglio avere la presunzione di essere riuscito nel mio intento: aver approcciato al Piano Grande in “maniera sfocata” perché più che regalare un’istantanea della fioritura ho voluto raccogliere sul mio sensore le forme dei miei ricordi.

Porto gli occhiali da vista da quando ero bambino, sono fortemente astigmatico e per me è assolutamente normale – quando non indosso gli occhiali correttivi – vedere una realtà “diversa”, oggetti e luoghi con contorni abbastanza sfocati ed indefiniti. Queste immagini parlano molto di me, raccontano di un bambino che ancora sprovvisto dei suoi occhiali vede male ma che comunque mosso dalla curiosità irresistibile che caratterizza la fanciullezza si avvicina oltremodo alle cose del mondo per toccarle, portarsele alla bocca e assaporarle. E allora mi sono chinato, mi sono inginocchiato e poi ancora disteso sul letto dei fiori… non ho avuto riguardo alcuno per i miei abiti o per le mie povere ginocchia, proprio come un bambino ama saltare a piedi uniti nelle pozzanghere per schizzarsi incurante di doversi poi ripulire così io mi sono letteralmente tuffato in quella tavolozza di paradisiaci colori e tutti li ho toccati in prima persona. Non ho permesso che tra me e quella bellezza ci fosse qualcosa che ci separasse e ci mantenesse a distanza, in definitiva è questo che amo della fotografia: mi spinge a non essere pigro, mi spinge ad andare e cercare vivendo tutto in primissima persona.

La mia personale ricerca fotografica è meta da non poter raggiungere. Per andare a cercare ancora. Andare e cercare.